虚堂复古味,逆境见真情。

今年5月至6月,“羊城”广州再次经历了一场没有硝烟的战争,牵动了无数人的心。6月21日0时至24时,广州市无新发家庭感染病例,为连续第三个零增长日;本轮疫情共报告感染153例,其中确诊病例146例,无症状病例7例。

笔者的许多亲友都在疫情最严重的荔湾和芳村。其中一位朋友在微信中说:“我好久没看到芳村大道西边这么安静了,白天没有人和车。”。另一位亲戚也惊呼:“市场还没开张,我怀念猪肉的味道。”。

在封闭的控制区,一定有一个温暖人心的故事。据新闻报道,荔湾区白鹤洞一名90岁老人因病急需呼吸机。他家不好买,但怎么运进来成了难题。这时,河东大桥上的一辆无人驾驶小客车担负起了这一使命,终于将呼吸机顺利送入小区。

冷机带来温暖,这正是科技的价值所在。广州疫情期间,各种无人驾驶车辆成为抗击疫情的“黑科技”。在他们的背后,是文源智行、小马智行、百度、京东、美团等科技力量,这不禁引发人们的思考:无人驾驶在疫情的特殊场景中表现如何?

“阳城”控制区,集结无人驾驶“三方力量”

6日晚,在连接广州市海珠区和荔湾区防疫区的鹤洞大桥,在桥头设置了防疫物资发放点。一辆消毒无人驾驶汽车停在一旁。工作人员将一箱箱生活防疫用品从配送点运到车上,然后驾驶汽车自动离开,并将物资运到荔湾的封控区。

以上是中新社的报道,这是一些无人驾驶车辆在防疫中的日常工作流程。另据了解,广州这次聚集了许多国内重要的无人驾驶企业。就目前情况而言,企业大致分为三类:

一是以文源智行、小马智行为代表的自动驾驶创业企业;二是以百度阿波罗、美团、京东、滴滴为代表的科技企业;三是广汽等广州“本土”企业。三支部队集结成一支舰队。研究发现,该车模型主要由robocus、robotaxi和无人运载器组成。

其中,以文远志为首批进入全无人物资配送封闭控制区的企业,首日出动3架robocus和2架robotaxi,连续运行近3周,解决了防疫物资配送问题。

小牛队很特别,派额外的无人驾驶卡车来解决更高的负荷和更复杂的分配问题。截至6月8日晚,该行共报告45辆无人机和6辆重型货车支援防疫工作,其中14辆无人机全部支援南沙区东面街、珠江街封闭区物资运输。

除无人驾驶的“大车”外,4日下午,两辆来自深圳的L4级物流智能快车从深圳抵达广州荔湾。可满足荔湾区广港新城14个社区的物资保障和配送需求。

京东物流从广州荔湾芳村营业部出发,按照事先采集的路线,将物流智能快车送到消费者所在社区。消费者收到收货信息后,可以下楼取件。在顺利送货的情况下,智能快递车辆需要10分钟才能返回。每辆无人送货车每天最多可完成300个订单。

美团从北京出发,到得稍晚,6月5日,美团无人配送车连夜出发从北京赶赴广州抗疫一线,随后陆续进驻广州封闭小区嘉安花园及荔湾区东漖社区为居民提供米面粮油等生活物资及个性化物品配送。

截止到6月17日,美团无人配送车为数千名用户提供了服务,累计配送日常物资近3000多件、医疗用品9000多份。

科技抗疫2.0,投射无人驾驶两重变化、两个可能思路

在疫情封闭区域内的无人驾驶车辆配送,首次并非在广州。如果把去年无人配送车应用于各大城市抗疫视为1.0版本,那么此次广州可以说是2.0版本。时隔一年,2.0相比于前者已有明显不同,主要体现在两个方面:

一方面,是质、速、量三个维度的提升。“质”这一维度在于疫情本身对无人驾驶车辆设计的改变。过去车辆没有基于疫情这一特殊场景的考量,而随着经验积累至今年,特殊环境中的感知和适应能力会进一步补足。

对于“速”和“量”,去年疫情期间,无接触配送大部分依赖于无人配送小车,其体积偏小,时速一般在15km/h以下,紧急情况下配送效率不突出。而今年在广州,厂商将许多无人汽车如Robobus、Robotaxi投入运营,相较于无人配送小车,行驶速度和承载重量都高出几个量级。

另一方面,是目前投入运营的无人驾驶汽车,实现了真无人配送。去年,文远知行、百度陆续得了无人驾驶路测的许可,而今年在封闭区域内,文远知行的Robobus则被允许可以拿掉驾驶位上的随车安全员。

在这场“练兵”中,无人驾驶企业大秀“兵器谱”,这轮工作的关键任务就是在两个词“配送”。明面上,疫情这一特殊时期提供给无人驾驶车辆一种特殊场景去应用,车辆往往是走固定的路线,而且少有无关的人和车去干扰或阻断,这样带来一个较为理想的测试环境。

而由表及里,这一次完全可以被看做是一场“实战操练”,通过它投射出的是无人驾驶部分发展思路:

第一点,此次是对物流场景的一种刻画,其中无人驾驶车辆承担的正是配送链条的末端。

只不过这次和平时不同,除了无人配送小车,Robotaxi和Robobus临危受命,也被拉过来服务场景。不仅有最后一公里,还有最后的3-4公里,可以看成是简化版的仓到仓物流。

疫情封闭重塑了区域内原有供应链条,同时民众对一些接触少的、自动化的产品需求无疑会增加,并且对产品功能的多样性是提出高要求的,这样的需求端能够去推动供给端能力的提升。

此次疫情,无人驾驶汽车和无人配送小车在零接触、多功能、全天候上的优势得以体现。同时,也给厂商们一些启发:当Robobus把物资运送到各个卸货点后,无人配送小车去无缝衔接,将物资运送到各个小区,整个配送的效率得以提高。Robotaxi以“量”和“速”服务好最后3-4公里,无人配送小车则解决物流最后一公里的问题。

第二点,此次可以给无人配送构建“人、车、城市”形态带来一些思考。

在疫情封闭区域内,“人”有消费者,也有志愿者,前者最终要拿到物资,后者承担搬运分拣以及配送入户的角色,服务于“最后一百米”场景。

在该区域内,为了把“人”和“车”更好地连接,对配送就有一个要求是精准,那么任何信息应该尽可能做到数字化、可视化,以平台化去承载。而且要以城市为单位,做好车路协同,这背后就牵扯到无人驾驶背后的一整套机制了。

由“车”到“人”时,如果街内有十条街,每条街有若干栋,无人配送小车要进一步理顺每个配送节点,厂商也需要和街道等达成合作默契,保证配送无缝衔接。

同时,“人”对“车”也要有充分了解,能够随时通过数字化手段知道无人配送小车在何地、何时送到、是何种车型等,好比我们平常查询外卖员信息一样。

这其实给到厂商一种新思路,可以联合本地电商来连接电商平台和无人驾驶车辆平台,来打通线上下单到末端小区的精准无人配送。

所以,无人配送做场景应用时,一定不是厂商单打独斗,而会涉及到多方协作,共同把整件事做好。但无论如何,在实际场景去实践都有可能影响无人配送研发的方向。

抗疫勾勒出的无人配送:这么近,那么远

从实际上看,在广州整个抗疫过程中,无人配送成为一种现象,但在当下显然并不具备铺开的可能性。原因并不难想到,其一是技术层面,车路协同对于道路、交通标志、网络等提出高要求;其二是国内的政策使然,其对于自动驾驶的管理一直非常严格。

由于诸多限制,因此目前只能运营在有限区域内,比如此次广州抗疫中参与物资运送的无人驾驶汽车,就是如此。只是对比之下,末端无人配送小车可能是较快实现商业应用的场景。

近年来快递、商超和外卖等场景下的无人车送货服务,已经形成了完整的产业链,商业模型也已初步形成。从去年起,末端无人配送头部玩家已陆续拿掉了安全员,在实际运营中产生商业收入。这其实意味着,无人配送车已超过Robotaxi等赛道的测试或体验阶段。

相比之下,无人驾驶汽车要走的路还长。至少目前无人驾驶技术在疫情特殊场景的应用,它们在其中的角色还是停留在物资运送,而非载人。

在这之外,无人驾驶汽车还有着其他参考因素,比如乘底盘和动力系统更为复杂,那么舒适性和动力匹配的要求更高;还有所应对的道路更为复杂,目前对应的高阶无人驾驶技术还局限于研发和试运营阶段。

此次抗疫期间,还应该理性地看待无人驾驶汽车做出的贡献。媒体对于科技抗疫的高度关注肯定了技术的价值,但不应过于放大。无人驾驶是整个抗疫力量的一部分,而并非全部。

一位志愿者朋友告诉「智能相对论」:“尽管无人车的确很智能,但我看到的一个事实是,它们的实际运载量远不及其最大载重,感觉大材小用了,并没有新闻中报道的那么夸张”。

朋友还给笔者算了一笔账:有数据指出,从无人车队开始运行后的5天里,整个车队累计运输物资超过60吨,即平均每天运送超12吨物资。而一个小区的志愿者日均搬的物资至少也有4-5吨,对比之下,无人车队的运力实在太少。

另一位内部人士则告诉「智能相对论」,“Robobus、Robotaxi的确是在物资运送场景里发挥作用,可是对于解决‘最后一百米’无能为力。不是大家对于它们过于苛责,而是我们需要解决物资到户,需要更多的志愿者,这个更重要”。

总而言之,这一次疫情,让外界看到无人驾驶车辆在特殊场景下的独特优势,这给厂商未来进一步发展技术提供一些参考,也会促使城市去推动无人驾驶。只是蹭热度之外,无人驾驶车辆未来可以做得还有很多。

中国移动

中国移动 ROBAM老板

ROBAM老板 飞利浦

飞利浦 苏泊尔

苏泊尔 西门子

西门子 海尔

海尔 格力

格力 美的

美的 华北工控

华北工控 三星

三星 HTC Vive

HTC Vive 索尼

索尼 Oculus Rift

Oculus Rift 科大讯飞

科大讯飞 英特尔

英特尔 iPhone

iPhone IBM

IBM Facebook

Facebook 微软

微软 亚马逊

亚马逊 google谷歌

google谷歌 蚁视复眼

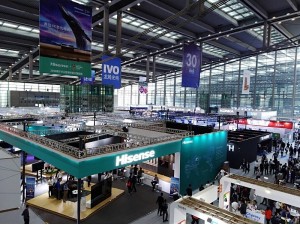

蚁视复眼 中国智能制造网带你直击2018第六届电博会

中国智能制造网带你直击2018第六届电博会 小8 VR自助体验机

小8 VR自助体验机 2018中国电博会 深圳市汇春科技股份有限公司

2018中国电博会 深圳市汇春科技股份有限公司 戴VR眼镜的

戴VR眼镜的 Pico U VR眼镜

Pico U VR眼镜 人工智能

人工智能 QMER V1

QMER V1 小米(MI) 米家自动洗手机套装智能感应洗手 米家自动洗手机套装

小米(MI) 米家自动洗手机套装智能感应洗手 米家自动洗手机套装 小米体脂秤2

小米体脂秤2